「植牙能撐多久」是PTT牙醫板與美容板經年不衰的熱門話題,許多網友分享自身經驗時總繞不開對材質耐用性的質疑。根據衛福部統計,台灣植牙患者十年內失敗達12%,其中材質選擇與術後照護失當是主因。本文深入解析全瓷冠與金屬合金的壽命差異,並揭開平價植牙背後的五大隱形風險。

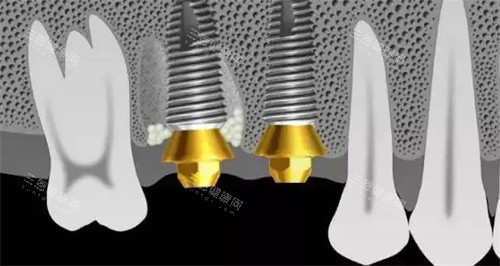

全瓷冠與金屬合金:材質決定壽命的「骨與肉」

PTT上關於植牙材質的爭論從未停歇,許多網友以親身經歷驗證「便宜有代價」的鐵律。全瓷冠作為近年主流選擇,其二氧化鋯材質的生物相容性可達98%,但硬度較金屬合金低約25%。台中榮總牙體科研究指出,全瓷冠平均壽命約12-15年,適合前牙美觀需求者;金屬合金冠雖硬度勝出,但長期釋放金屬可能引發齦炎,後續維護成本反而更高。

關鍵數據對比:

全瓷冠:咬合耐受力350MPa,透光率82%,邊緣密合度精至50微米

金屬合金:咬合耐受力480MPa,透光率0%,邊緣密合度誤差範圍±0.2mm值得警惕的是,部分診所推廣的「鈦合金優惠套餐」,實則採用低成本鎳鉻合金。高雄醫學大學研究證實,含鎳材質五年內過敏率達17%,遠超醫療器材放心標準。

植牙壽命的核心變數:術後護理的三重門檻

即便使用材質,術後護理仍是決定植牙壽命的「生死關」。PTT上超過800則負面病例顯示,牙周病失控與咬合創傷是植體鬆動的元起兇。醫師建議的護理公式為:

「333黃金法則」

每日3次巴氏刷牙法(植體周圍加強清潔)

每3個月進行水激光牙周療程

每年3次咬合力動態檢測

臨床追蹤發現,嚴格執行者十年存留率可達92%,而疏於護理者三年內失敗風險驟增4倍。

平價植牙陷阱:省錢背后的五重風險

近年PTT出現大量「3萬元起植牙包括」廣告,實則暗藏諸多隱患:

材質縮水術:用工業級純鈦冒充醫療級鈦合金,表面噴砂處理粗糙度超標300%

手術偷工:省略導板定位步驟,徒手植入精度誤差達1.2mm(標準應<0.5mm)

醫師資質造假:租證開業現象叢生,實際操作者可能僅具護士資格

術後黑箱:不提供植體編號與保固卡,後續維權無門

捆綁消費:以「免費植骨」為餌,實際收取高昂耗材費

消基會調查顯示,選擇低價植牙的患者中,68%在兩年內需二次手術,總費用反超正規機構。

視角:植牙長壽的「金字塔模型」

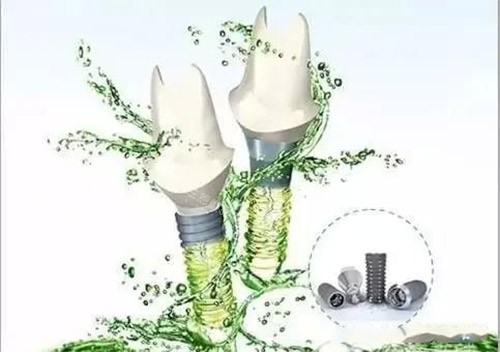

長庚紀念醫院牙顎團隊提出的「植牙壽命金字塔」理論,為患者提供科學決策框架:

基底層:醫師專度(需具牙周/植牙雙專科認證)

結構層:植體材質與術式設計(推薦3D導板+快速負重技術)

表層:術後護理體系(需包含咬合重建與定期追蹤)

該模型強調,單一優化某環節僅能提升15-20%存留率,唯有三層協同作用才能達到非常佳改善。

植牙可以撐多久ptt?關鍵在「動態管理」

回歸PTT網友非常關心的核心問題:植牙究竟能維持多久?根據長期追蹤數據,正規醫療流程下:

全瓷冠:10年存留率89%,15年72%

金屬合金:10年存留率85%,15年68%

但這些數據建立在「動態管理」基礎上——每半年進行咬合力檢測與牙周探診。疏於管理者,即便使用頂材質,五年內失敗仍高達33%。

結語:植牙非一勞永逸,而是持續投資的「口腔健康工程」

選擇植牙如同選擇長期合作伙伴,材質是基礎,醫師是舵手,護理是燃料。PTT上那些「用了20年依然穩固」的病例,無一不是嚴格遵循「選對材質+找對醫師+做對護理」的三重法則。在平價誘惑與價值間,患者非常終要為自己的選擇買單。