明明都是缺牙補牙,點解有人話種牙幾千蚊搞掂,有人卻要洗成幾萬蚊?價差背後,原來暗藏材質等級、技術門檻、附加服務三大核心因素。本文帶你跳出廣告迷思,從醫療本質解構價格差異的合理性與選擇要點。

材質選擇:平價VS高端,點解價差可以咁大?

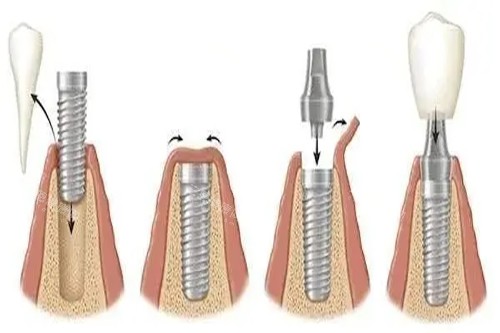

種植體材質直接影響耐用度與相容性。目前主流材質分為四級鈦、五級鈦及四級冷作鈦,其中冷作鈦因經過特殊加工,強度與骨結合结果更出色,價格自然較高。此外,牙冠材質亦分為金屬烤瓷與全瓷兩大類,全瓷牙冠色澤通透、不易過敏,但成本比烤瓷高出近一倍。

品牌差異同樣關鍵。歐美品牌種植體研發歷史長、臨床數據豐富,定價往往比韓系或國產品牌高;部分高端品牌更針對骨質流失患者設計特殊螺紋結構,技術含金量直接反映在價格上。

技術門檻:醫生手勢值幾錢?隱藏成本逐個數

種牙絕非「擰螺絲」般簡單。牙槽骨條件差的患者需先做植骨或鼻竇提升手術,這些複雜操作要求醫生具備豐富經驗與專科培訓,技術收費自然水漲船高。有業內人士透露,某些疑難实例的手術時間可達常規实例的三倍以上,人力與設備成本不容忽視。

技術穩定性亦是價差因素。經驗足夠豐富的醫生能精細控制種植角度與深度,減少術後發炎或咬合失衡風險;部分機構更引入3D導航技術輔助定位,雖增加前期成本,卻能大幅提升成功概率。

附加服務:平價套餐背後,可能暗藏邊啲伏位?

市場上低價套餐常以「打包價」作招徠,但實際可能拆分收費項目。例如:術前檢查費、骨粉填充費、臨時牙冠製作費等未必包含在報價內,消費者簽約後才發現需額外付款。

售後服務亦影響長遠成本。優質機構通常提供五年以上保養期,涵蓋鬆動調整、牙冠更換等服務;而平價方案可能只保固種植體本身,後續維護需自費處理。曾有实例顯示,患者為慳幾千蚊選擇低價種植,結果三年後因牙冠破裂再度花費近萬元更換,得不償失。

點樣揀先精明?三招避開價格陷阱

头一招:要求明細報價單。正規機構會列明種植體品牌、手術難度係數、保養範圍等細項,避免含糊的「打包價」。

第二招:查核醫生資歷。優先選擇具口腔外科專科認證、且有十年以上種牙实例的醫生,必要時可要求查看術前模擬方案與成功概率數據。

第三招:平衡長短期成本。年輕患者若預算有限,可選擇中價位韓系種植體搭配全瓷冠,在性價比與美觀度間取得平衡;骨質條件差或患有慢性病的高齡患者,則建議優先考慮手術成功概率,而非單純追求低價。

種牙價差反映的是醫療資源的專科分級,而非單純「割韭菜」。消費者應根據自身牙況、預算週期與品質需求,理性比較材質參數與技術細節。記住:平未必差,貴未必好,關鍵在於「匹配度」——找到更適應你口腔環境與生活預期的方案,才是真正的精明之選。