牙周健康直接影響日常飲食與社交表現,許多民眾發現牙縫逐漸增寬時常引發不安,但其實透過正確的干預策略,可有效延緩狀況惡化,並提升咀嚼與美觀效益。本文將深入探討此議題,並提供實用性建議。

一、了解牙龈萎縮與牙縫形成的成因

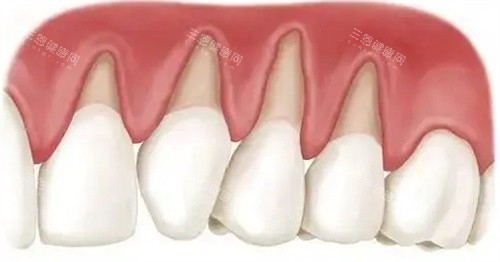

牙根周圍的支持組織若長期遭受慢性刺激,便可能導致結構退化,進而使齒間空隙顯現。常見誘因包括:

牙周組織炎症:細菌感染引發的牙垢堆積會逐步侵蝕軟硬組織,造成支撐力下降。

刷牙方式不當:使用暴力橫刷或太硬毛刷易導致角質層過度磨損,加速萎縮進程。

口腔結構異常:如上顎前牙區天生骨量不足,會提高病變風險。

不良習慣干擾:吸菸或咬合壓力失衡會破壞局部生態平衡,延遲自我修復機制。

二、緩解現象的多層次干預策略

雖難以逆轉已形成的組織變化,但多維度介入確能限制病情擴散,並改善外觀協調性。

(一)基礎防護措施

齒列清潔提升

採用低敏型牙刷牙膏,每日執行巴氏刷牙法搭配牙線操作,確保清除齦溝內殘留物。定期使用含抗發炎成分的漱口液,降低環境中細菌濃度。

飲食結構優化

增加膳食纖維攝取,如芹菜、蘋果等可自然清潔牙面的蔬果;避免過冷過熱食物的頻繁刺激,減少誘發敏感反應。

(二)介入療程

導引牙周再附著工程

透過微創手術重新配置角化組織,使萎縮區域獲得新生軟組織覆蓋,達到減少暴露面積改善,改善視覺平整度。

人工修復輔助方案

特定病例可考慮樹脂貼面或瓷質修復體作為美觀修飾手段,調整齒列間隙比例,重塑諧調的微笑曲線。

(三)日常習慣強化

咬合負擔分散

佩戴臨時性保護裝置於夜間使用,防止因緊咬牙關產生的側向力損害牙周結構。

定期評估

每三至六個月安排牙科檢查,監測牙床動態變化,及時調整護理方案以符合實際需求。

三、心理建設與生活品質平衡

面對牙縫變寬問題,過度焦慮反而影響正確處理步驟。應建立正向心態,將護理視為生活常態。同時可透過正確儀式提升自我照顧滿足感,例如清晨刷牙後仔細檢視鏡中牙齒狀態,記錄逐月改善成果,增強持續動力。

四、結語

牙齦退縮與牙縫變化雖屬緩進性病變,但仍能透過科學方法有效管理。重點在於早期察覺異狀,選擇適合個體需求的多重護理模式,逐步鞏固齒周健康基礎。只要養成耐心且持續的護理習慣,必能兼顧功能維護與外形美感雙重目標,擁有健康亮白的齒列狀態。

在快節奏生活中,別忽視口腔傳遞的健康訊息——它正是全身狀態的縮影。即刻行動,啟動屬於自己的護齒之旅吧!