「如果早十年有顯微鏡杜牙根,我唔使白捱三次根管失敗!」這句來自52歲陳太嘅懊悔,道出無數根管治療反覆失敗患者嘅心聲。近年顯微根管技術漸漸普及,但仍有大量市民對「牙科顯微鏡」嘅威力一無所知,直至牙痛反覆發作、甚至要拔牙先至驚覺錯過更佳治療時機。今次請來香港顯微牙科學會會長Dr. Lee,為大家解構這項改寫根管治療歷史嘅黑科技。

傳統杜牙根三大死穴:憑手感、靠運氣、易殘留

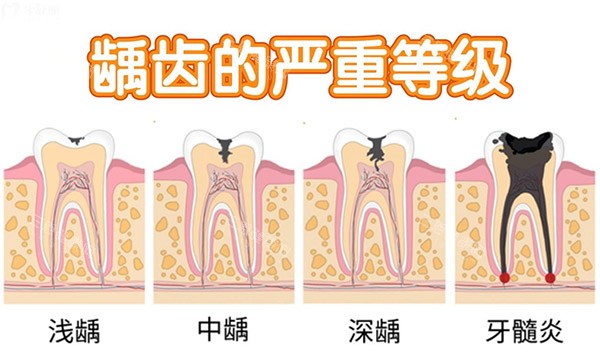

「以前杜牙根好考牙醫手感,尤其後牙根管細過髮絲,肉眼根本睇唔清。」Dr. Lee邊講邊展示傳統根管X光片,只見牙根內部布滿迷宮般分支,稍有不慎就會遺漏細小根管。據臨床統計,傳統根管治療初次成功几率約75%,但涉及彎曲根管、鈣化根管等複雜病例時,失敗幾率飆升至40%以上。

失敗主因1:根管掃描不清

牙髓組織壞死後,根管內會產生鈣化物阻塞,傳統器械憑手感探測,容易發生「穿側壁」意外。曾有病人因根管鑽偏刺穿牙根側壁,引致持續膿腫,要拔牙收場。

失敗主因2:細菌清潔不干净

根管系統如樹根般分支,主根管旁常有副根管、側支根管。研究顯示,傳統方法只能清理到60%-70%根管壁,殘留細菌會繼續侵蝕牙槽骨,導致治療後仍反覆腫痛。

失敗主因3:舊充填物難取出

十年前做的根管治療,現需重做時,傳統器械難以完整去除舊材料,增加二次感染風險。有病人因此陷入「重做-再感染」惡性循環,連鄰牙都受波及。

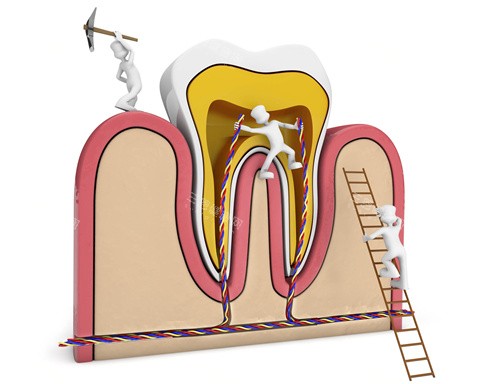

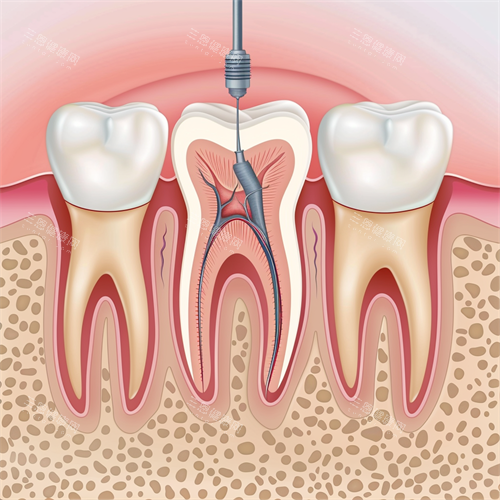

顯微根管四大突破:放大25倍 細菌無所遁形

顯微根管治療係將牙科顯微鏡接入治療過程,透過2-25倍放大及同軸照明,將根管內部結構投射到高清屏幕上,實現「精細導航式」操作。

突破1:迷宮根管現真身

「曾有病人轉介過來,X光片顯示根管完整,但顯微鏡下竟發現兩條隱藏副根管。」Dr. Lee展示病例時指出,顯微技術可清晰分辨牙本質、鈣化物同充填材料,連0.1毫米級微細裂縫都無所遁形。

突破2:超聲波掃蕩殘菌

配合顯微鏡嘅超聲波工作尖,能深入根管分支,以每秒25000-40000次震動擊碎鈣化物,同時產生渦流沖刷細菌。實驗證實,此方法可將根管清潔度提升至98%以上。

突破3:鐳射消毒殺滅死角

水冷鐳射光纖可深入傳統器械難及嘅根尖三分之一區域,透過光化學效應殺滅頑固細菌,同時減少熱損傷風險。

突破4:3D打印導板輔助

對於彎曲度超過30度嘅「魔鬼根管」,可透過CBCT掃描後3D打印導航模板,確保器械沿預設路徑前進,避免穿孔意外。

哪些人更需要顯微根管?

根據香港顯微牙科學會數據,以下五類人屬高風險群組:

曾根管治療失敗:顯微技術可精細定位舊充填物殘留位置

牙根彎曲/鈣化:避免傳統器械斷裂風險

牙根尖周病變:透過顯微鏡直視下清除根尖囊腫

牙齒隱裂:發現早期裂痕防止病情惡化

需保留殘冠:精细控制牙體切割量,為日後牙冠修復創造條件

「曾有患者因為顯微根管保住門牙,避免種牙十幾萬支出。」Dr. Lee強調,雖然顯微治療費用較傳統方法貴30%-50%(約$5000-$15000/顆),但減少二次治療機率,長遠反而更省錢。

避坑指南:顯微根管≠无所不能 選診所要睇三點

雷區1:診所擺部顯微鏡就當醫生

「有診所買部顯微鏡做樣板,實際醫生未受訓。」真正顯微根管需醫生完成專門課程,並累積50例以上實操經驗。市民可查閱香港牙醫管理委員會網站,了解醫生持續進修記錄。

雷區2:宣稱『零痛楚』『包成功』

醫學無肯定,即使顯微技術亦難保百分百成功。謹記諮詢時留意醫生是否客觀分析風險,而非一味吹捧技術。

雷區3:跳過診斷直接治療

規範流程應包括:

CBCT掃描確認根管形態

顯微鏡下檢查牙齒裂痕

制定個性化治療方案

若醫生未做詳細檢查就動手,應立即轉診。

術後護理Q&A

Q:顯微根管後牙齒還會痛嗎?

A:約90%個案術後痛感輕微,若持續劇痛需立即覆診,可能係殘留組織或器械分離。

Q:治療後需要戴牙冠嗎?

A:顯微根管雖減少牙體切割,但去除齲齒後仍建議戴冠保護,尤其後牙承受咬合力大。

Q:顯微根管維持多久?

A:成功病例可保用10年以上,但需定期檢查,避免新齲齒影響。

站在牙科技術潮流,顯微根管無疑係頑固牙痛患者的福音。但記住,更貴嘅技術未必更適合,關鍵係找到經驗很豐富嘅醫生,配合完善術前評估。與其等到牙痛反覆才後悔,不如現時就了解自己牙齒狀況,別讓錯過成為遺憾。