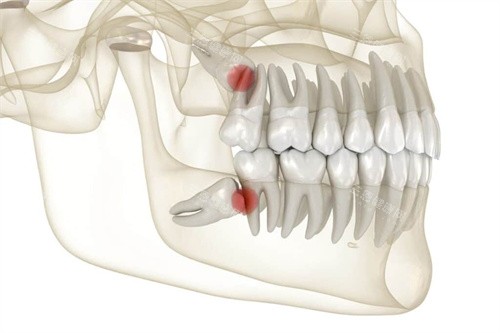

近來不少港人北上深圳處理牙齒問題,其中拔橫生智齒更是熱門項目。但一提到「橫生智齒」,許多人心裡就開始打鼓:術後腫成麵包臉怎麼辦?拔完會不會反覆發炎?那些傳聞中的後遺症是真的嗎?今天就從港人更擔憂的三大痛點切入,帶大家一探究竟。

一、腫脹期到底要捱幾耐?

拔橫生智齒後的腫脹感,幾乎是每個人都要面對的「头一關」。由於智齒位置深、牙根複雜,手術過程中難免對周圍軟組織造成一定刺激,術後48小時內臉頰腫脹屬於正常現象。有經驗的醫師會建議用冰袋間歇性冷敷,既能減輕腫脹感,也能緩解輕微疼痛。

但要注意的是,若腫脹持續超過一週,甚至伴隨發熱或劇烈疼痛,可能是感染或乾槽症的警訊。此時必須及時返診檢查,切勿自行服用抗生素。部分病例中,醫師會根據情況使用消腫藥物或局部沖洗,幫助加快修復速度。

二、拔完智齒會反覆發炎?

關於「復發率」的擔憂,其實存在兩個誤區。首先,完全拔除的智齒不會再發炎,但若殘留牙根碎片或牙槽窩護理不當,可能引發二次感染。其次,鄰近牙齒若原本已有蛀牙或牙周問題,拔智齒後未及時處理,也可能讓患者誤以為是智齒復發。

值得注意的是,橫生智齒的拔除難度與年齡密切相關。牙根未完全形成的年輕患者,手術創傷較小且修復更快;而成年後牙根與骨質逐漸融合,術後護理要求更高。因此醫師通常建議早發現早處理,避免拖延增加複雜性。

三、後遺症真係咁恐怖?

後遺症是港人諮詢時较常提及的焦慮點。實際情況中,多數併發症與操作技術和術後護理直接相關。例如下牙槽神經損傷可能導致短暫性唇部麻木,但透過精細的術前影像評估和純熟操作手法,這類風險可大幅降低。

另一常見問題是乾槽症,多因術後過早漱口或吸煙導致血凝塊脫落。有醫師會採用生物材料填充牙槽窩,配合抗菌漱口水指導,將發生概率控制在較低範圍。至於傳聞中的「拔智齒影響咬合」,其實僅發生在極少數骨質大量去除的病例中,正常情況下鄰牙會自然調整位置,無需過度擔憂。

點樣避開風險揀對方法?

要平衡结果與安心性,關鍵在於兩點:術前評估與醫師經驗判斷。高難度橫生智齒拔除前,建議透過3D影像確認牙根走向與神經管距離,必要時採用超聲骨刀等前端器械減少骨質損傷。術後則需嚴格遵守護理指引,例如24小時內避免吸吮動作、一週內忌食辛辣刺激物等。

對港人來說,深圳的醫療機構在設備與技術上具有明顯優勢,但選擇時仍需重點關注醫師資歷與操作實例。部分具有專長的醫師會根據患者臉型與牙齒位置,設計個性化切口角度,既能縮短操作時間,也能減輕術後不適感。

橫生智齒雖是口腔健康的一大隱患,但只要掌握正確資訊、選擇可靠機構,便能將風險控制在可接受範圍。與其被傳聞嚇退,不如主動了解自身牙況,在指導下制定適合的治療方案。

畢竟牙齒健康無小事,早一步行動,就能少一分後顧之憂。各位港人朋友北上求診時,記得帶齊過往牙科紀錄,多與醫師溝通自身疑慮,讓每次治療都成為安心之選。